| 『計画学発表会のあり方検討』についての中間答申に向けて |

| コミッティ制導入是非の議論集約の方向性 |

|

平成16年度土木計画学研究委員会

神戸大学 2004.6.5 |

|

| 1. 検討の経緯: |

現土木計画学委員会(平成15年度)より、本研究委員会活動の活発化をはかる方法の一つとして現存の計画学発表会のあり方について抜本的な検討を加えること、とくにその中で発表会でのセッション企画・運営および論文編集等の重要な機能をさらに高めるべく『コミッティ制』の導入の是非を中心に検討することの諮問があった。

これに対して、「計画学あり方検討小委員会」*(以下、あり方検討WG)を設けて検討を行うこととし、過去3回の議論を重ねてきた。

*)西井和夫(学術小委員会副委員長:主査)、溝上章志(幹事長)、柿本竜治(幹事)、田村 亨(春分野代表幹事)、

山中英生(春分野幹事)、朝倉康夫(常任委員)

|

| 2. 本資料の位置付け: |

そこで、これまでのあり方検討WGでの議論を踏まえ、これからの発表会あり方に関する具体的イメージ(コミッティ制導入是非の議論の基本的な枠組み)について、現段階までの主たる検討結果と課題を取りまとめることとする。さらに本資料は、本研究委員会ならびに春大会lunch-on meeting ヘの報告・協議を通じて、本諮問への中間答申に向けた基礎資料としても位置づけている。

|

| 3. コミッティ制導入の検討の主な論点: |

| ①発表会あり方検討の目的とコミッティ制導入是非論との関係 |

発表会あり方検討の目的は、上位のレベルとそれに続く戦略的なレベルがあり、それぞれの目的の明確化と問題の所在あるいは着地点に関する共通認識が必要である。

|

| 上位レベルの目的:委員会活動の活発化 |

■計画学研究委員会を取巻く状況との関係を踏まえ、委員会組織体制の強化策による対応

1)対社会を意識した情報発信⇔社会的ニーズへの機動的・説明的対応(課題対応型)

2)実務者ニーズへの対応:技術者資格/研修・講習の制度化/リカレント教育

3)地域社会ニーズへの対応:地域における産官学の連携強化/共同研究の推進

4)現行の研究小委員会活動への支援/活動成果の発表機会提供:

→企画論文部門/SS部門の充実化、各研究小委員会と編集小委員会との関係強化

5)萌芽的研究推進の支援:若手研究者による萌芽的研究へのサポート体制(early

bird)

|

| 戦略的レベル:春・秋両発表会の充実化/編集体制の強化 |

■academic research achievementsのあり方

1)第IV部門の論文の質・量の向上策:

論文集投稿数増加/特集号魅力化のための計画学発表会の役割の検討

2)英文ジャーナルの発刊/既存の国際ジャーナルとの連携による国際化対応

3)計画学の関連分野の研究論文集の位置付けの差異ヘの対応

■編集小委員会(現学術小委員会)の課題:

1)審査付き論文集査読/編集体制の見直しの必要性

→部門別査読/編集に関する量的・質的対応の不足

→審査付き論文集;個別論文の寄せ集め的で特定課題のまとまりに欠ける

2)発表会としての対外的なアピールが見えてこない

→発表会の位置付け;委員会活動の今後の方向性を示す形での企画・運営と

そのための体制づくり(誰が担うのか)が必要

3)計画学発表会の意義と役割の確認(見直し)必要性

→論文の発表(講演)義務と審査付き論文ヘの投稿資格との関係を見直すべきか?

(⇒発表会と審査付き論文集との分離方式が意味するところ、その影響検討)

→秋大会の一般論文、春大会の企画論文&SS部門論文、これらの分類と使い分け?

(⇒年2回開催の検討時の議論の確認(いくつかの積み残しの議論もあり))

|

⇒発表会あり方検討目的の中での『コミッティ制導入』の位置付け:

『コミッティ制導入』の議論は、発表会あり方検討目的のうちで上位レベルの組織体制強化による委員会活動の活発化を念頭に置きながら、発表会の充実化/編集体制強化という戦略レベルの目的達成の方法として位置づけることにする。 |

| ②コミッティ制導入に関わる課題点とその対応 |

| 1) 計画学研究委員会の全体組織における位置づけ |

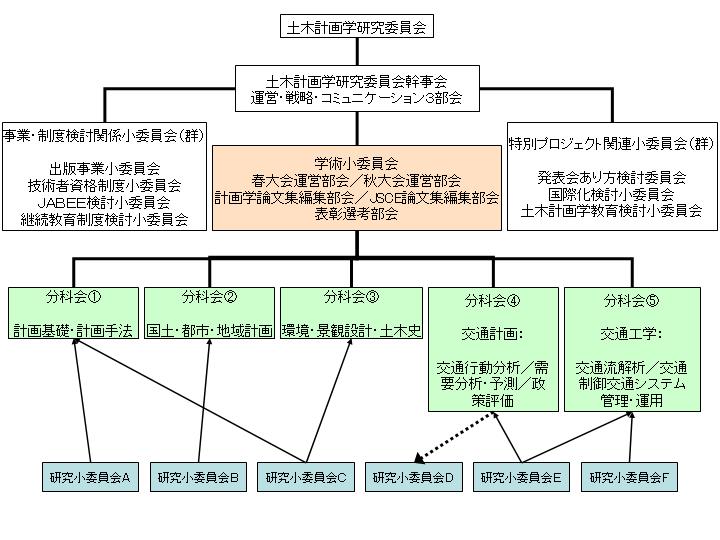

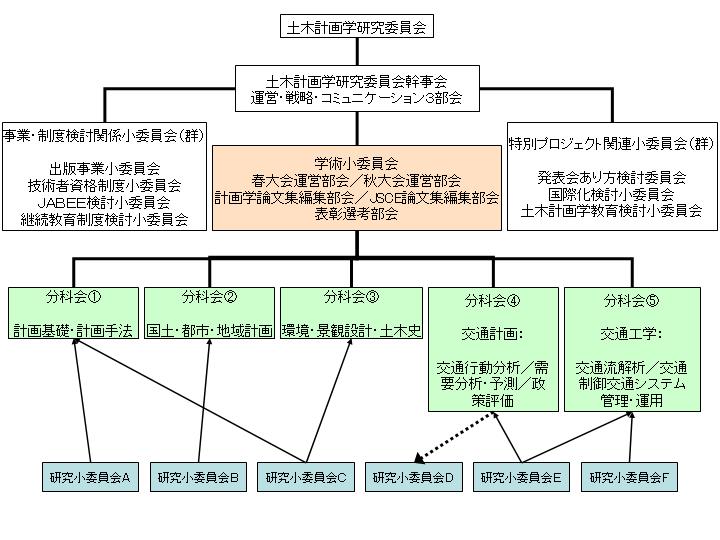

■コミッティ(分科会)の位置づけ図

|

→学術小委員会との関係:大会運営部会/審査付き論文編集部会の設置/

論文集編集部会設置(論文集小委員会との関係)

→研究小委員会との関係:

研究小委員会(現行規定の継続;研究課題への研究推進/財源確保/公募委員制/外部評価/年限付き)は、独立的に活動可能であるが、関連分科会との連携を推進し、研究成果(研究論文発表、成果報告会、シンポ等)の蓄積・外部評価に積極的に取組む

将来的には、複数の分科会の連携等により、ある特定の研究課題ヘの推進のための研究小委員会を分科会主導で組織化することも可能

|

| ■コミッティ(分科会)方式のメリット |

a.) より機動的な発表会企画・運営(短期)

b.) 分野ごとの学術研究活動の活発化を見据えた発表会の企画・運営(長期)

c.) 審査付き論文/論文集編集機能の強化による質・量の充実化

→今後の課題:(1)一般の構成員へのコミッティ制のわかりやすい説明と理解

(2)分科会幹事選出方法と一般構成員のコミットの方法の明示化

|

| 2) コミッティ(分科会)のユニット構成(分野分割の考え方) |

● コミッティ(分科会)の設置要件:

|

−当該分野の研究活動水準の向上/着実な研究成果の蓄積/外部評価/に有効

−分科会活動の基本は、学術活動の活性化にあり、当該専門分野に関する学術研究活動のあり方について常に戦略的に議論する。(特定の課題に対して短期的にその課題解決策を見い出そうとする研究小委員会やSIGとは峻別される。)

−各分科会は、関連する研究グループの活動からボトムアップされてできる当該分野の学術活動のプラットホーム機能が重要といえる。(その意味で従前の編集小委員会における編集機能上だけの審査分野とは異なる。)

|

● 分野分割の考え方:

|

これまでの検討では、分野分割について従来の審査分野あるいは研究小委員会やWCTRのSIGなどの区分分けを参考にしてきたが、学術小委員会/研究小委員会/論文集編集小委員会等との関係(全体組織の中での位置づけ)および分科会設置要件から、伝統的な学術研究活動分野に基づく『分野分割型コミッティ』を提案することとする。

具体的な分科会のグルーピング案**については、現時点で本検討WGで成案に至っていないため、以下のグループ案は、今後3)の職務範囲・メンバー構成の検討とともに、無理のない着地点を今年度中に見い出したいと考えている。

(**)この点については、土木計画学研究委員会ならびに一般の構成員からの御意見をいただきたい。

なお、今後の検討で留意すべき諸点を以下に挙げることにする。

|

●基本的には、計画学分野全体を網羅できるグルーピングを行う。そのため、各分科会の守備範囲で主領域でないトピックスもあり得る。また逆に、複数の分科会の守備範囲が重なるケースもあることを想定する。

●各分科会の守備範囲を規定するキーワードを選択し、これに基づくネーミングとグルーピングを試行する。(検討課題(4))

|

分科会グルーピング検討案

| 検討案 |

具体的な分科会のグルーピング |

| 案1 |

審査分野集約型(全体図) |

①計画基礎・計画手法、②国土・地域・都市計画、

③環境・景観設計・土木史、

④交通計画(交通行動分析/交通需要分析/交通政策評価)、

⑤交通工学(交通流解析、交通システム管理・運用) |

| 案2 |

研究小委員会のテーマとの対応を考慮 |

A. 制度・評価、B.都市・地域計画、

C. 交通管理、D.交通政策、E. 交通計画、

F. 景観・土木史 |

| 案3 |

交通/計画をベース |

交通−1:交通需要分析・予測、

交通−2:交通政策効果・評価、

交通−3:交通流解析・交通システム管理/運用

計画−1:国土/地域/都市

計画−2:環境・資源/景観・空間設計/土木史 |

|

| 3) コミッティ(分科会)の職務範囲・メンバー構成 |

<職務範囲>

1)発表会の運営(セッション構成、行事・プログラム編成)

2)発表会論文発表の採否決定

3)審査付き論文集の編集(査読)/特集号編集/招待論文

4)発表会以外での行事(セミナー、講習会、シンポ)の企画・運営

⇒上記の職務範囲のうち、今後の検討課題として、

(3)各分科会が責任をもって担当すべき職務のミニマム条件の明確化を行うこと

|

<組織構成>:全体人数は、10-12名体制

分科会主査/副主査/分科会総務幹事(委員)/→3名

他職務分担委員 →合計7名

職務分担:分科会活動推進対応(分科会企画担当、行事担当)→3名

発表会企画運営部会担当/編集部会担当/→各2-3名=4-6名 |

| 4) コミッティ制導入の具体的手順・留意点の整理検討 |

■コミッティ制導入のイメージ(別表参照)に示すように、職務範囲を発表会の企画運営と編集(職務範囲の1)?3))を限定に行う移行期(最長で3年程度)を設けることにより、コミッティ制ヘの円滑な移行をはかる。

■検討課題(4)に関連して、各分科会の対応すべき研究課題や学術活動における基本的検討課題(基本問題)の明示化/国際的対応等の将来的なタスクフォースを整理する。

■今後の議論にもよるが、コミッティ制導入を前提に分科会のグルーピングについて主査・副査候補者のリストアップを含め、今秋までの最終案の提案を目指す。

|

コミッティ方式導入のイメージ(移行期案と最終型案)について

|

移行期案:

学術研究活動における専門分野に対応した分野分割型コミッティ方式

(編集機能を主とした職務)

|

最終型案:

分野分割型コミッティ方式

|

| 位置付け |

従来の審査分野に代わる新しい分野分割法に基づく分野の再編(基本的改革)

ただし、移行期においては、職務範囲を限定する。

|

従来の審査分野に代わる新しい分野分割法に基づく分野の再編(基本的改革) |

| 第IV部門論文集との関係 |

基本的には従来と同じだ。JSCE論文集編集部会へ各分科会からメンバー選出 |

各分科会からJSCE論文集への特集号企画提案 |

| 関連する他の研究委員会との関係 |

基本的には従来と同じ。景観デザイン/土木史/環境との連携分科会設置へ |

他の研究委員会関連の研究分野について、連携分科会による共同編集/運営体制 |

| 研究小委員会との関係 |

研究小委員会⇒分科会への流れを強化

研究成果の外部評価の場として分科会活動(編集機能)に積極関与

|

研究小委員会⇔分科会への流れを強化

分科会側から重点課題などで研究小委員会を組織し、研究推進をはかる場合もある

|

|

コミッティの職務範囲

(基本的枠組み)

|

従来より強化された編集機能(3)/発表会運営への積極参加(1),(2) |

発表会の運営(1))/論文発表の採否(2)/編集(3)に加えて行事(4)ヘも積極関与 |

| 現行の春・秋編集小委員会の職務との関係 |

基本的には、同右

移行期のため、発表会運営が中心職務

一般論文、SS部門の企画等で春・秋両運営部会がよろずや的機能もあり

|

秋発表会運営部会:

● 各分科会からメンバー選出/

● 企画運営と連絡調整役が職務/

● 論文集査読は各分科会

春発表会運営部会:

● 幹事の職務はほぼ現行通り/

● 各分科会からメンバー選出

計画学論文集編集部会:

● 各分科会からのメンバー選出

● 査読作業は、分科会中心

|

|

組織構成イメージ:

全体のユニット数

|

従来の審査分野を集約し、分野分割型のコミッティ方式導入をはかる。

例えば、

①計画基礎・計画手法、

②国土・都市・地域計画、

③環境計画・景観設計・土木史、

④交通計画;交通行動分析・

交通需要分析・予測、政策評価、

⑤交通工学;交通流解析、交通システム管理・運用

移行期のため、分科会設置の足並みが揃わないときは、学術小委員会内に従来の編集小委員会機能をもたせた審査分野別担当幹事を置く

|

1. 基本的には、同左

2. 各分科会と研究小委員会および学術小委員会内の運営・編集部会との連携を強化

3. 徐々に、論文編集/企画(セミナー・シンポ・講習会)については、各分科会が主体的・主導的に行える体制づくりを構築

→分科会ごとの論文集の別冊化・責任編集

4. 各分科会の基本問題の検討:重点的な研究課題/当該分野の基本的課題

5. 国際化対応:国際的共同研究/国際会議/国際ジャーナルへの特集編集 |

| 分科会メンバー構成 |

主査(1)/副査(1)/部会派遣委員(4-6)/分科会総務担当幹事(1)/他委員数名から成り、全体で10?12名程度 |

同左 |

|

土木計画学研究委員会の全体組織図におけるコミッティの位置付け

|

|

|